Будь жив Иван Яковлевич!..

В свое время мы уже рассказывали о похороненных в Москве подвижниках христианской веры. Но тема эта, поистине, необъятна: на редком столичном кладбище нет почитаемой верующими людьми могилы, – а на некоторых кладбищах – Даниловском, например, – таких могил несколько. Мы возвращаемся к этому разделу московской некрополистики, прежде всего, потому, что, по нашим наблюдениям, именно могилы подвижников веры привлекают наибольшее внимание, о чем свидетельствует число паломников к таким захоронениям.

В начале ХХ века в городскую черту было включено село Черкизово. В селе этом имелась церковь во имя Илии Пророка и небольшое кладбище вокруг нее. И храм, и кладбище при нем благополучно пережили советскую эпоху и теперь являются настоящим памятником истории: Черкизовское – это одно из немногих сохранившихся в столице приходских кладбищ с действующим приходом. Похоронены там люди невеликие, как говорится. Но одна черкизовская могила, не побоимся утверждать, – подлинная московская достопримечательность. И не только церковная, но и литературная! Там похоронен знаменитый юродивый провидец Иван Яковлевич Корейша, прославившийся не только своей бесподобной прозорливостью, но и благодаря тому, что остался увековеченным нашими литературными классиками в некоторых их произведениях.

Так в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» в главе «Пред праздником» герои приезжают в дом к какому-то купцу посмотреть, как на редкостную диковину, на юродивого Семена Яковлевича. По словам жены писателя – Анны Григорьевны – в этом фрагменте «Федор Михайлович описывает посещение им известного московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши».

Мы еще успеем познакомиться с биографией этого Корейши, но прежде предоставим слово классику. Итак, Достоевский пишет: «Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудни. …Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом. …Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек, лет пятидесяти пяти, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и с спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка; ноги, кажется больные, держал в туфлях. Я слышал, что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только что откушал уху из легкой рыбки и принялся за второе свое кушанье – картофель в мундире, с солью. Другого ничего и никогда не вкушал; пил только много чаю, которого был любителем. …В комнате было людно – человек до дюжины одних посетителей. …Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет сорока пяти, стоявший на коленях… ближе всех на виду, и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал. Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Веселые и жадно-любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнеты, пенсне и даже бинокли; Лямшин, по крайней мере, рассматривал в бинокль. …Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками».

Неоднократно Корейшу упоминают и герои А.Н. Островского. В комедии «На всякого мудреца довольно простоты Софья Игнатьевна Турусина, богатая вдова, родом из купчих, большая почитательница всяких блаженных и странных людей, говорит: «Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлич! Как легко и просто было жить в Москве при нем. Вот теперь я ночи не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку: ну, ошибешься как-нибудь, на моей душе грех будет. А будь жив Иван Яковлич, мне бы и думать не о чем: съездила, спросила – и покойна».

Вот такая была слава у Ивана Яковлевича в Москве. Таким он вошел в литературу.

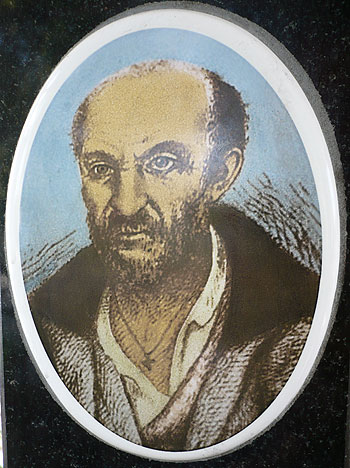

Иван Яковлевич родился в Смоленске в семье священника. Его фамилия – Корейша – по московским стандартам звучащая довольно экзотично, там, в Смоленске, произносилась еще более причудливо – Корейш. Видимо, Иван Яковлевич был белорусом. Как-то уже на склоне лет, давно находясь в московской Преображенской больнице для умалишенных, он сделал надпись на своем портрете, и, между прочим, поставил там дату – «1850 рока». На белорусском и малороссийском наречиях «рок» – означает год. Значит, и, прожив ни одно десятилетие среди великороссов, Иван Яковлевич не вполне расстался с некоторыми белорусскими речевыми особенностями.

Как часто поступают поповичи, – Корейша пошел по стопам отца: окончил смоленскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Однако священнического сана Иван Яковлевич принять не пожелал. И определился в духовное училище.

Но и педагогом он не стал. Любивший с самого детства проводить время в уединении за духовно-нравственными книгами, Иван Яковлевич тяготился учительской деятельности. Он оставил училище и отправился в путешествие по русским святыням: побывал на Соловках, в Киеве. Придя в Нилову пустынь, он пожелал остаться там с братией. Целых три года Иван Яковлевич исполнял в монастыре все возложенные на него послушания. Но однажды он оставил обитель и возвратился в Смоленск. Там он снова стал учительствовать.

И вот в это-то время с Иваном Яковлевичем происходит неожиданное превращение, некий духовный перелом, приведший его на путь юродства. Причем утверждать, что он сошел с ума, нет никаких оснований. Во всяком случае, какого-то события, очевидно, способного губительно повлиять на психику Ивана Яковлевича, его жизнеописание не приводит. Случившаяся с ним перемена объясняется единственно его осознанным стремлением к затворничеству и к постижению тайн Божьих, «почерпаемых им из книг Священного Писания».

Но просто так взять и уйти, оставив в недоумении своих учеников и их родителей, Иван Яковлевич не мог – это выглядело бы уж совсем необъяснимым чудачеством. И тогда он, изображая безумие, стал юродствовать. Он поселился на каких-то огородах в старой бане. Но покоя и одиночества Иван Яковлевич там не нашел. Скоро всему Смоленску стало известно, что их земляк Корейша, прославившийся своей ученостью и безукоризненными нравственными качествами, сделался юродивым. Наверное, в представлении смолян это было что-то вроде чудотворца. Потому что немедленно весь город бросился в баню к Ивану Яковлевичу со всякими нуждами – кому-то нужен совет, кому-то пророчество, кто-то чает исцеления.

Чтобы как-то умерить интерес земляков к собственной персоне, Иван Яковлевич повесил на бане объявление, гласящее, что всякий соискатель его высокой аудиенции должен являться перед ним не иначе как вползая в апартаменты на коленях. С одной стороны понятно, что интерес к нему после этого не только не уменьшился, а напротив возрос. Но с другой стороны, очевидно, душевнобольной человек не способен на такой демарш.

И не важно – действительно ли Корейша хотел таким образом оградиться от наплыва посетителей или, на самом деле, у него имелись какие-то дальновидные планы собственной популяризации, – в любом случае выбранный им прием выдает в нем человека отнюдь не умалишенного.

После этого число визитеров резко сократилось, – немного находилось охотников вползать к Корейше, как к китайскому императору, на коленях. Наконец-то Иван Яковлевич мог в своем затворе спокойно читать книги и петь псалмы. Так он провел несколько лет.

Но в устоявшуюся, казалось бы, его жизнь вмешалась война. После жесточайшего трехдневного сражения, 7 августа 1812 года, русские оставили Смоленск, и в город вступила наполеоновская армия. Какова это была битва за Смоленск, красочно живописует в своих «Письмах русского офицера» Ф.Н. Глинка: «Я видел ужаснейшую картину, я был свидетелем гибели Смоленска. Неприятель устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых россиян… Русские не уступили ни на шаг места; дрались как львы… Наконец, утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью… Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви… и все, что может гореть, запылало!.. толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву».

Иван Яковлевич не присоединился к толпам бежавших от огня смолян. Возможно, он вообще оказался единственным жителем Смоленска, оставшимся в городе. О том, что Смоленск достался победителю выгоревшем дотла и совершенно безлюдным, свидетельствует адъютант Наполеона Сегюр. Когда французская армия вошла в Смоленск, пишет месье Сегюр, «свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы».

О коротком периоде жизни Ивана Яковлевича под французами достоверных сведений нет. В жизнеописании говорится только, что он часто появлялся вблизи неприятельского лагеря, причем французы всячески оскорбляли его и поносили. Попробуем же на основании этого скупого свидетельства представить, как именно вел себя и чем занимался Иван Яковлевич в оккупации.

Для чего он появлялся в расположении неприятеля? Это же противоречит элементарному здравому смыслу. Французы могли принять его за шпиона, и тут уж Ивана Яковлевича ждали бы не только оскорбления или побои, а, видимо, и смертная казнь. Но, очевидно, за шпиона французы его не принимали. А принимали, вне всякого сомнения, за сумасшедшего. Поэтому и ограничивались лишь насмешками.

Но почему же человек, который только недавно старательно укрывался от людей, затворившись в старой бане на задворках, вдруг сам пошел к людям? И к кому? – к врагам, которые могли запросто лишить его живота.

Ответить на эти вопросы несложно, – достаточно вспомнить поведение в подобных ситуациях некоторых предшественников Ивана Яковлевича. Когда Иоанн Грозный пришел «с великою яростию», по словам летописи, в Псков, к нему навстречу не смиренное духовенство вышло с крестами и хоругвями и не льстивое купечество с откупными, – их бы Грозный тут же пустил под нож, – а прискакал на палочке юродивый Никола и, в сущности, прилюдно унизил царя, обвинив его в богопротивной кровожадности, и тем спас Псков от разорения.

Вот таким же безумным, а значит неподответным, изобличителем являлся во французский стан Иван Яковлевич. Уж о том, какие именно он применял методы воздействия на врага, мы гадать не будем. Но ясно, что это была его борьба. Он донимал неприятеля своим юродством, так же как Денис Давыдов не давал французам покоя партизанскими набегами.

Кажется, это еще раз убедительно подтверждает, что сумасшедшим, каким его принимали французы, Иван Яковлевич на самом деле не был. Для него безумие служило оружием. Как, впрочем, и для всякого юродивого. С этим оружием Корейша не расстанется уже никогда. Только противник у него будет другой: вместо безбожных иноземцев, он станет теперь сражаться с врагом рода человеческого, вселившимся в некоторых соотечественников. А, впрочем, тем же остался противник…

После войны Иван Яковлевич опять уединился в своей баньке. К посетителям стал относиться более лояльно: принимал их изредка, давал советы, подсказывал что-то. И вот в этот период он совершил первое свое значительное, ставшее широко известным, чудо – верно предсказал одним людям события, предотвратив которые, они в результате смогли избежать великой беды.

Это случилось в 1817 году. В Смоленске проездом тогда оказался один важный вельможа – человек немолодой и более чем состоятельный. Он как-то познакомился с бедной вдовой-чиновницей, у которой была молодая красавица дочка. И воспылал такой страстью к этой дочке, что пустился в самые тяжкие авантюры. Прежде всего, он очень осторожно разведал: а не готова ли девушка в принципе быть содержанкой? Но, убедившись, что и для нее самой, и для ее матушки такие фривольности совершенно неприемлемы, старый повеса решил действовать иначе. Рекомендуясь человеком свободным от брачных уз, он, по заведенному обычаю, явился к чиновнице просить руки ее дочки. Настрадавшаяся в нужде вдовица просто-таки голову потеряла от столь лестного предложения столичного вельможи. Разумеется, она была согласна! Ее только смущало непременное условие жениха обвенчаться не здесь, в родном городе невесты, в виду всех знавших ее с пеленок близких, а почему-то в Петербурге. Причем вельможа настаивал, чтобы матушка непременно отпустила дочку с ним одну.

Чиновница оказалась в полной растерянности: как ей быть? Вроде бы и партия складывается отменно выгодная. Но вместе с тем условия жениха вызывали в ней тревогу, беспокойство, настораживали. И тогда кто-то посоветовал ей сходить к их местному мудрецу Ивану Яковлевичу: уж он-то верно подскажет, как им следует поступать. Матушка бегом побежала к Корейше.

И что же она узнала?! Юродивый, выслушав вдову, категорически наказал вельможе не доверяться и дочку с ним не отпускать. Никакого брака у них быть не может, рассказывал Иван Яковлевич, потому что жених уже человек женатый и к тому же многодетный.

Это было великим потрясением для родительницы. На ближайшем же свидании она решительно объявила вельможе, что отныне все сношения с ним разрывает. Ей бы нужно было просто отказать вежливо этому господину, сославшись на какую-нибудь причину, например, на нездоровье дочки. Но неразумная, а скорее, может быть, разгневанная обманом и бесстыдными намерениями вельможного проходимца, мать выложила несостоявшемуся жениху все, что ей было о нем известно.

Вельможа вознегодовал. Он стал доискиваться: откуда же эта вздорная старуха могла узнать о нем все сокровенное?! При его положении и связях это было сделать несложно. Кто-то подсказал ему, что вдова давеча ходила к местному безумному ясновидящему, и тот, верно, каким-то образом ее и надоумил. И вот тогда весь свой гнев вельможа обрушил на Ивана Яковлевича. Под предлогом, что его безумие, де, представляет опасность для общественного порядка, вельможа добился, чтобы Ивана Яковлевича поместили в дом умалишенных. И, поскольку в Смоленске такое учреждение до сих пор лежало в руинах после сражения 1812 года, Ивана Яковлевича решено было отвезти прямо в Москву. Причем сделали это заговорщики тайком, – чтобы люди не узнали: многие простые смоляне очень почитали Ивана Яковлевича. Поэтому, чтобы не произошло никаких беспорядков в городе, юродивого схватили, связали по рукам и ногам, уложили в простую крестьянскую телегу, накрыли грязными рогожами и быстро увезли. Больше в родном Смоленске Иван Яковлевич никогда не был.

В Москву его привезли 17 октября 1817 года. В Преображенской больнице для умалишенных Ивана Яковлевича, будто чрезвычайно опасного буйного безумного, поместили в подвале и приковали там к стене в дальнем углу. Впоследствии, будучи уже в относительно благоустроенной палате, Иван Яковлевич не однажды рассказывал посетителям о своем путешествии в Москву, о том, как он поступил в больницу, и как его здесь разместили. Кто-то из визитеров записал этот рассказ. Вот как изображал свои злоключения сам юродивый: «Когда суждено было Ивану Яковлевичу переправляться в Москву, – рассказывает он о себе в третьем лице, – то ему предоставили и лошадь, но только о трех ногах, четвертая была сломана. Конечно, по причине лишения сил несчастное животное выдерживало всеобщее осуждение, питаясь более прохладою собственных слез, нежели травкою. При таком изнуренном ее положении мы обязаны были своей благодарностью благотворному зефиру, по Божиему попущению принявшему в нас участие. Ослабевшая лошадь едва могла передвигать три ноги, а четвертую поднимал зефир, и, продолжая так путь, достигли мы Москвы, а октября 17 взошли и в больницу. Это начало скорбям. Возчик мой передал обо мне обвинительный акт, и тот же день, по приказу строжайшего повеления, Ивана Яковлевича опустили в подвал, находящийся в женском отделении. В сообразность с помещением дали ему и прислугу, которая, по сребролюбию своему, соломы сырой пук бросила, говоря: чего же тебе еще? Дорогой и этого не видал; да вот еще корми его всякий день, подавай воды с хлебом, а в бане жил, что ел? Погоди, я сумею откормить тебя; у меня забудешь прорицать!»

Не правда ли, речь Ивана Яковлевича не лишена не только юмора, которого, говорят, у душевнобольных категорически не бывает, но и некоторого изящества сочинителя-дилетанта.

В подвале Иван Яковлевич просидел три года. Перевели его из этого карцера в нормальную палату лишь после того, как в больнице сменилось руководство. Новый старший доктор Саблер взялся за исправление своей должности с того, что обошел все закоулки вверенной ему больницы. И вот в подвале, в дальнем темном углу, он к совершенному своему изумлению обнаружил человека, прикованного цепью к стене и лежащего на полусгнившей сырой соломе. Доктор в ужасе воскликнул: «Боже! Слабый человек, и выносит такую пытку! Отчего, скажите пожалуйста, он так жестоко содержится?!» Кто-то из персонала показал д-ру Саблеру бумаги, в которых какой-то русский Вильфор указывал содержать Ивана Яковлевича, как Эдмона Дантеса, под неослабным надзором, соблюдая строжайшую тайну. «Да ведь он уже скелет! и не в силах встать без посторонней помощи! – так и не мог умерить разгневанного тона старший доктор. – А вы держите его на цепи! Стыдно! Позорно! Извольте сейчас же снять цепь и вынести его наверх в чистую комнату!»

С этих пор Иван Яковлевич стал занимать в больнице привилегированное положение. Его поместили в отдельную просторную и светлую комнату, и позволили принимать визитеров без ограничения. А визитеров было очень немало!

Невиданной популярности Ивана Яковлевича среди москвичей предшествовал случай по-настоящему чудесный. В той же Преображенской больнице много лет уже жил еще один блаженный Александр Павлович. Помимо многочисленных посетителей к нему часто приходил молодой фабрикант-суконщик Лука Афанасьевич. Не было такого сколько-нибудь значительного праздника или еще какой-нибудь памятной даты, чтобы он не пришел к юродивому с поздравлениями. И вот приходит как-то миллионщик к Александру Павловичу в день собственных именин. Гостинцы несет в корзинке. Все вроде бы обыкновенно, привычно. Но юродивый в этот раз почему-то встречает его как никогда восторженно, будто произошло что-то из ряда вон выходящее: он бросается обнимать и целовать фабриканта. «Как ты счастлив! – говорил Александр Павлович. – Как ты счастлив, радость моя! Истинно благословен час рождения твоего!» Фабрикант ничего не понимает: что случилось? в чем причина такого восторга его блаженного друга? Александр же Павлович, видя недоумение гостя, говорит ему: «Ты вот, друг мой, смущаешься, а я радуюсь за тебя, радуюсь тому, что Бог удостоил тебя послужить не одному мне, а еще и тому, кто гораздо выше меня! Постарайся же, ангел мой! постарайся с любовью послужить доброму делателю винограда Христова, за то и сам получишь награду; ступай, отыщи его, он находится под нами, в подвале». Не правда ли, чем-то эта восторженная речь юродивого напоминает слова Пророка и Крестителя: идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви.

Суконщик добился, чтобы его пропустили в подвал к человеку, названному делателем винограда Христова. О чем он говорил с Корейшей, неизвестно. Но, видимо, Иван Яковлевич произвел на него сильнейшее впечатление. Потому что после визита этого фабриканта в подвал к прикованному к стене юродивому потянулись посетители.

Ну а уж когда Ивана Яковлевича перевели в благоустроенное помещение, визитеры просто-таки хлынули к нему. Случалось, что к юродивому проходило до шестидесяти человек в день! Именно здесь, в этой палате, его и навестил в свое время Ф.М. Достоевский.

Больничное начальство придумало даже способ извлекать из массового наплыва посетителей пользу: всякий гость Ивана Яковлевича, прежде чем быть к нему допущенным, бросал двадцать копеек в выставленную специально кружку. За месяц выходила немалая сумма. Эти деньги д-р Саблер распорядился употреблять на улучшение содержания больных. Таким образом, благодаря Ивану Яковлевичу больница получила новую значительную статью доходов.

Имея полную возможность устроить себе довольно комфортное существование, Иван Яковлевич предпочел оставаться тем же аскетом, каким он был в подвале и в бане. Он постелил в углу, возле печки, какую-то дерюжку, и она прослужила ему постелью сорок лет! Но днем на ней Иван Яковлевич почти никогда не лежал: кроме нескольких ночных часов, он все время был на ногах – ходил из угла в угол, стоял то здесь то там, даже ел стоя!

Чтобы не позволять душе лениться и еще более усугубить телесные истязания Иван Яковлевич придумал постоянно толочь стекло: он брал бутылку, разбивал ее и затем растирал осколки на камне другим камнем в мелкий песок, в пыль! Он исключительно ответственно относился к этой заботе: следил, чтобы в достатке было материала – стекла, – а готовая продукция не залеживалась на рабочем месте.

При Иване Яковлевиче состоял служащий из отставных солдат – добросердечный такой, неприхотливый, ворчун – Мирон. Человек, видимо, далекий от элементарной духовной грамоты, он искренне не понимал, что такое значит юродствовать, в чем состоит значение этого подвига, и считал Ивана Яковлевича обычным умалишенным, неопасным, к счастью.

Этот Мирон как раз и был у Корейши подсобником: заготавливал для него бутылки, стекла, и уносил куда-то растертый мастером песок. Кстати, Иван Яковлевич нисколько не интересовался, куда идет затем произведенная им продукция, – скорее всего, Мирон просто где-нибудь ее выбрасывал.

В сущности, Мирон любил и жалел своего подопечного начального. К тому же, благодаря Ивану Яковлевичу, он, видимо, жил довольно сносно: каждый визитер почитал за счастье одарить юродивого, чем только возможно и, разумеется, Корейша щедро делился с верным подручным.

Мнение Мирона об Иване Яковлевиче чрезвычайно интересно. Еще раз заметим, что считал он его не более чем просто умалишенным. Так на чей-то вопрос – как тебе живется? – Мирон отвечал: «Какая жизнь с безумным человеком? – ни днем ни ночью покоя нет, как каторжный. Днем, видите сами, чем он занимается: шум, стук, голова треснуть хочет. Потом эти посетители… И зачем лезут, не понимаю? А ночью ляжет животом на пол, да на локотках против иконы, и до самого рассвета невесть что лопочет, уснуть-то как следует не даст».

В этом коротком ответе простоватого работника сказано об Иване Яковлевиче больше, чем в ином пространном жизнеописании. Собственно, Мирон неосознанно акцентирует внимание на главных приметах, выдающих истинного безумного Христа ради: «ни днем ни ночью покоя нет» – значит, он находился постоянно в каких-то заботах, сам не зная отдыха и ближним не позволяя расслабиться; «шум, стук» – юродивый выполнял довольно тяжелую, изнурительную и абсолютно бесполезную физическую работу, чего имитатор будет стараться избегать, а уж тем более не станет изнурять себя понапрасну без свидетелей; «посетители лезут» – поддельное юродство обычно не имеет постоянных поклонников, этот бизнес зиждется на непрерывной ротации всяких искателей чудес и просто любопытных празднователей, у Ивана же Яковлевича большинство почитателей были постоянными визитерами, убедившимися в неподдельном подвижничестве юродивого и в исполнении его пророчеств; наконец, упомянутые Мироном ночные бдения Корейши, напоминают подобные же подвиги Василия Блаженного, Ксении Петербургской, Наталии Дивеевской и других несомненно подлинных юродивых.

Иван Яковлевич часто просил своих гостей потолочь стекло. Посетители относились к этому послушанию по-разному: кто-то с удовольствием принимался за дело, а кто-то и жалел тут же, что появился у этого больного – думал сходить развлечься, а приходится исполнять черную физическую работу, будто фабричному какому…

Но это было еще не самым тяжким испытанием для любопытствующих визитеров. Куда хуже им приходилось, когда Иван Яковлевич предлагал кому-нибудь из них разделить с ним трапезу. Нужно знать, что ел юродивый!

Вообще его стол мог бы соперничать хоть с губернаторовым, хоть с архиерейским. Дело в том, что поклонники просто-таки заваливали Ивана Яковлевича всякими съестными дивностями, вроде цареградских дынь, яблок мушкатных, апельсин, ананасов, не говоря уже об обычных русских яствах – ветчина, осетрина, семга, икра… Но всего этого Иван Яковлевич в чистом виде никогда не ел сам и гостям не предлагал. Вот, что он делал.

Санитар ему приносил на обед обычно щи и кашу. И вот тут-то начиналось натуральное священнодействие: будто демонстрируя собравшимся свое кулинарное мастерство, Иван Яковлевич брал тарелку со щами, вываливал туда кашу, затем выдавливал лимон, приправлял дольками ананаса и подпускал семушки или балычку. Все это он тщательно перемешивал руками и на глазах у изумленной публики принимался есть. Всякий из присутствующих в это время, наверное, молил Бога, чтобы юродивый не предложил ему присоединиться к его трапезе. Но не тут-то было! Иван Яковлевич зорко следил за собравшимися: кто и как оценивает его поведение. И если он видел у кого-то очевидно испуганное или брезгливое выражение лица, юродивый именно этому человеку и предлагал откушать с ним, чем Бог послал. Он прямо рукой зачерпывал из тарелки жуткой на вид снеди и протягивал какому-нибудь франтоватому господину, или избалованному баричу, или холеной купчихе. Чаще всего, от этих даров все под разными предлогами отказывались. Но некоторым гостям он давал чего-нибудь вполне добросъедобное – апельсин, дольку ананаса, кусочек осетрины. Понятное дело, на многих этот спектакль производил весьма неблагоприятное впечатление: некоторые уходили от Корейши с чувством, будто они посмотрели забавный аттракцион. И это еще в лучшем случае. А кто-то считал, что просто стал свидетелем безумств душевнобольного.

Но обратим внимание, что действия Ивана Яковлевича, очевидно, подчинены системе. Отведать своего фирменного блюда он предлагает отнюдь не каждому и не первому попавшемуся на глаза, но лишь тому, кто, очевидно, пришел на него посмотреть, будто на экспонат паноптикума. То есть для юродивого эти действия не были бессмысленным эпатажем, а являлись своего рода местью всяким незваным зевакам, не признающим и не уважающим его безумия Христа ради. К нему также ходили люди, верующие в него, как в пророка, как в чудотворца, – и таких визитеров Корейша вовсе не думал искушать: хотя некоторые из них не отказались бы с самых его пальцев слизывать любое предложенное угощение, им Иван Яковлевич прелагал что-нибудь приличное.

Все-таки в поведении Ивана Яковлевича, каким бы оригинальным оно ни было, кажется, можно различить какие-то особенности, некоторые приметы, которые выдают в нем человека не душевнобольного.

Мы не однажды уже обращали внимание на приметы, позволяющие утверждать, что Корейша не был сумасшедшим в медицинском понимании. Но тогда возникает резонный вопрос: почему же он провел большую часть жизни в доме для умалишенных? Вне всякого сомнения, если бы Иван Яковлевич захотел вернуться в свою смоленскую баню или еще где-то обосноваться вне Преображенской больницы, он легко бы мог это сделать. Но, спрашивается, для чего? Чтобы реализовываться как безумному Христа ради, у него здесь, в больнице, имелись все условия: он нисколько не был изолирован от мира, в посещениях Корейша не только не знал каких-либо ограничений, напротив, больничное начальство не могло не поощрять этих визитов, потому что каждый гость Ивана Яковлевича пополнял казну больницы.

Об этом ничего не говорится в жизнеописании, но вероятно, Иван Яковлевичу не возбранялось и покидать больницу по своему усмотрению на определенное время. Таким правом пользуются обычно многие неопасные, небуйные душевнобольные. Но Ивану Яковлевичу не было ни малого смысла покидать палату, которая, по сути, являлась его рабочим местом – приемной. Что он мог сделать лучшего и большего вне палаты, кроме того, что он делал в палате?

Редко кто приходил к Ивану Яковлевичу без подарков. Но почти ничего из того, что ему приносили, он не оставлял себе. Кроме, разве, нюхательного табака, которым юродивый обильно посыпал голову и одежду – видимо, от бикарасов. Все, что ему приносили, он немедленно раздавал – или кому-то из гостей, как сахарные головы той вдовице, или своим товарищам-соседям по больнице. Если же кто-нибудь предлагал Ивану Яковлевичу деньги, он неизменно отказывался и говорил: «У нас одежонка пошита и хоромина покрыта, находи нуждающихся и помогай им!» Иногда прямо здесь, у себя в комнате, он велел какому-нибудь состоятельному господину помочь находившимся тут же беднякам.

А услышать его слова, получить совета блаженного, стремились многие люди, в том числе и такие бессребреники, что не имели возможности даже войти к нему – двадцати копеек не находилось. И вот эти люди – а их были тысячи – посылали к нему записки со своими вопросами или просьбами. Иван Яковлевич на все записки добросовестно отвечал.

Вот некоторые вопросы к Ивану Яковлевичу и его ответы:

«Что ожидает Петра?» – «Я не думала и не гадала ни о чем в свете тужить, а придет времечко – начнет грудь томить».

«Идти ли мне в монастырь?» – «Черная риза не спасет и белая в грех не введет. Будьте мудры, яко змии, и кротки, яко голуби».

«Выйду ли я замуж?» – «Эта хитрая штука в своей силе, что в рот носили».

«Скоро ли Х. разбогатеет?» – «Не скоро, а животи здорово!»

«Продастся ли деревня?» – «Никогда».

«Поправятся ли мои дела?» – «Господи, аще путь беззакония отврати от его, а настави на путь нетленного живота».

«Любит ли А-у Н-й?» – «Н-й любит Екатерину».

«Что мое дело?» – «Воды льются всюду, но все равны сосуды»

«Богато ли будет жить раба N?» – «Бог богат: надо думать, что будет богата chementia».

«Ехать ли нам этою зимой в Петербург?» – «Как вам угодно!»

«Будут ли мне рады в Петербурге?» – «Бог лучше радуется о спасении бренного человека, нежели о 9–10 праведных соспасенных».

«За кого выйдет девица А. замуж?» – «За Иосифа прекрасного».

«Что ожидает рабу N?» – «Мир нетления».

«Счастлив ли будет мой сын Александр старший?» – «Пока счастие прозябает, много друзей бывает; когда счастие же проходит, тогда ни един друг ни приходит».

«Как раба А. будет жить: счастливо ли и богато ли?» – «Мирно и враждебно и спасительно будет жить».

«В пользу ли рабы N кончится дело в Сенате?» – «Половину дела тот мает, кто добрый начал обретает».

«Счастлив ли будет Николай и кто он будет?» – «Щастьлив, а чин его архидиакон».

«Что будет рабу Константину?» – «Житие, а не роскошная масляница».

Едва ли можно как-то прокомментировать ответы Ивана Яковлевича. Почти все они весьма неопределенные. Это обычная манера юродивых отвечать загадками, пророчествовать так, чтобы их пророчества не могли быть истолкованы однозначно. Причем это одинаково относится и к настоящим безумным Христа ради, и к лжеюродивым. Последние, во всяком случае, и не могли пророчествовать определенно и однозначно. Все их пророчества – это лишь игра слов, конструкция нарочито несуразная по смыслу, а порою и с изуродованной грамматикой. И чем фраза несуразнее, чем она загадочнее, тем более подлинным, более чудесным откровением она воспринимается потребителем информации, тем более завораживающе действует на него.

Но дело в том, что не менее несуразные по смыслу и с не менее изуродованной грамматикой пророчества выстраивали и настоящие блаженные. Ответы Ивана Яковлевича это безусловно подтверждают. Только пророчества настоящих блаженных это, по сути, глас с Небес, лишь озвученный избранными, а словотворчество лжеюродивых – плод их собственной фантазии, или даже подсказка от лукавого, если кому-то больше нравится такая формулировка.

Мнимые безумные Христа ради действовали, конечно, далеко не безумно. Они копировали манеру пророчествовать настоящих блаженных. Это же не сложно, – главное, чтобы непонятно было! И уличить лжеюродивого практически невозможно: сбудутся туманные намеки, значит, подтвердится «божий дар», не сбудутся – кто же сможет обвинить его в пустословии, если ничего конкретного он и не утверждал.

Попробуем разобрать в качестве примера пророчество о рабе Божием Николае, которому якобы суждено стать архидиаконом. У нас нет ни малейшего основания сомневаться в том, что тот Николай, которому было адресовано предсказание Ивана Яковлевича, действительно дорос впоследствии до архидиаконского сана. Как же можно не доверять Корейше, когда существует множество свидетельств исполнения его пророчеств.

Но представим теперь, что на тот же самый вопрос – «Кто будет раб Николай?» – отвечает точно так же какой-нибудь лжеюродивый: «Архидиакон». На первый взгляд кажется, что, давая такой однозначный ответ, плут рискует быть уличенным в лукавстве. Совпадение результата с его «пророчествами» это такое же чудо, как поставить и выиграть на «зеро». Да, он рискует. Но не больше, чем рисковал ходжа Насреддин, взявшись обучить ишака разговаривать. Хитроумный ходжа пообещал шаху, что через двадцать лет его ишак заговорит, как Саади, и получил за это вперед какое-то вознаграждение. В противном же случае, по договору, он должен был поплатиться головой. Когда испуганные за голову Насреддина его друзья стали горько сетовать: как же он мог так легкомысленно пообещать исполнить невозможное?! – ходжа успокоил их, сказав, что через двадцать лет вряд ли вообще с него можно будет взыскать: за этот срок кто-нибудь да умрет – либо сам Насреддин, либо шах, либо ишак.

Ответ на заданный вопрос – «Архидиакон» – это точно такая же лукавая отсрочка исполнения обещанного, как у Насреддина.

Попытаемся представить себе: кто был этот Николай? Вряд ли это зрелый муж. Какой смысл спрашивать – кто он будет? – если он уже монах, или офицер, или инженер, или учитель, или приказчик в лавке. Почти наверно речь идет о молодом, неопределившемся еще, человеке в начале жизненного пути. Лжепророк обещает ему место старшего дьякона в какой-нибудь обители. (Архидиакон – старший диакон монастыря). Почему он не говорит, что Николай будет, например, полковником гвардии? или дипломатом? или столоначальником в отделении департамента? Да потому что всякое из перечисленных служебных мест предполагает долгий предшествующий путь, начавшийся, может быть, с самого детства. Восхождение к полковничьему чину нужно начинать с кадетского корпуса. Чтобы стать дипломатом, нужно с пеленок быть окруженным гувернерами, закончить престижное учебное заведение, вроде Царскосельского лицея, а потом и университет. Чтобы получить хотя бы стол в управление, нужно иметь за спиной, по крайней мере, гимназию. А вдруг этот Николай ни то что гимназии, но приходской школы, и той не оканчивал? Откуда же ему стать столоначальником?

Если бы лжеюродивый посулил нищему, неграмотному и неродовитому Николаю карьеру дипломата, вот в этом-то случае он действительно серьезно рисковал немедленно быть заподозренным в «безблагодатности». Но он ему обещает такую судьбу, которая может сложиться при любых исходных обстоятельствах. Причем сложиться очень не скоро, возможно, через многие, многие годы. Архидиаконом, или еще каким-то преподобным, может стать и образованный и безграмотный, и высокородный и простолюдин, и нищий и состоятельный. Больше того, можно быть уже, казалось бы, вполне определившимся человеком – офицером, крупным чиновником, почетным гражданином – и все-таки, в конце-концов, иногда к старости, оказаться в монастырской келье. Вспомним отца Сергия – бывшего светского льва, многие годы отдавшего военной службе, но затем принявшего постриг. К тому же архидиакон – это отнюдь не первая ступень в монастырской иерархии. От решившегося постричься мирянина до архидиакона – годы пути. Знаменитый оптинский старец Нектарий был посвящен только в иеродиаконы (предшествующая степень перед архидиаконом) через двадцать один год после поступления в монастырь! Так что двадцать лет ходжи Насреддина – еще невеликий срок исполнения обещанного по сравнению с тем, насколько страхуется лжепророк, обещая Николаю архидиаконство.

Вот столько всего должен был учитывать лжеюродивый, прежде чем без опасения быть разоблаченным, отправить какого-то Николая в монастырь. Еще раз оговоримся, что к Корейше все эти наши рассуждения не относятся. Его Николай, наверное, стал архидиаконом.

Приблизительно такими же, как приведенные выше письменные ответы юродивого, были и устные его пророчества. Автор жизнеописания Корейши – «Студент хладных вод» – Александр Федорович Киреев приводит много случаев прозорливости и чудес, совершенных юродивым. Между прочим, он рассказывает и о личном опыте отношений с Иваном Яковлевичем.

«В пятидесятых годах, – пишет А.Ф. Киреев, – когда мой отец, а вместе с ним иногда и я, стали посещать Ивана Яковлевича, в то время он был уже ста, но еще бодр, одет был во все темное – и рубашка, и халат были из темного кубового ситца, подпоясывался мочалом или полотенцем, сверх халата надевал иногда таковой же другой халат с овчинным воротником, шея и грудь с висевшим на ней крестом постоянно были расстегнуты; лежал он на полу, в правой стороне от входной двери, в углу на стене висели иконы, против которых стоял пожертвованный кем-то большой высеребренный подсвечник с местной свечой. В числе икон находился драгоценный образ, на тыльной стороне которого вырезана надпись о том, кем икона эта была пожертвована по случаю исцеления жертвователя от тяжкой болезни Иваном Яковлевичем.

А.Ф. Киреев собрал множество свидетельств разных людей о том, как Иван Яковлевич им помог чем-то, а то и прямо о его чудотворениях.

Однажды в больницу к Ивану Яковлевичу пришла женщина, хотя и почти нищенски одетая, но на вид благородная. Она до такой степени нуждалась, что не смогла самостоятельно даже заплатить за вход к юродивому, – кто-то сердобольный за нее бросил в кружку двадцать копеек. Посетителей в этот день у Ивана Яковлевича было как никогда много, поэтому женщина не осмелилась ничего у него просить при народе, а встала в сторонке, ожидая пока в палате будет посвободнее. Тем временем в палату вошла дама, судя по нарядам, вполне достаточная. Она в свое время получила от Ивана Яковлевича какой-то полезный совет и теперь пришла отблагодарить его: принесла юродивому в подарок большой кусок дорогой шелковой ткани. Иван Яковлевич с благодарностью подарок принял и тут же направился с ним к стоящей на галерке благородной нищенке. Он вручил ей этот отрез и сказал: «На вот, продай! и детям хлеба купишь». Женщина, обливаясь слезами, упала перед ним на колени. Прозорливость юродивого так ее потрясла, что она, позабыв всю прежнюю застенчивость, тут же рассказала всем присутствующим о своей страшной нужде и о детях, которые действительно сидят который день некормленые. Но откуда Иван Яковлевич это узнал!

У другой визитерши свои проблемы – муж ее не любит! Иван Яковлевич велел ей в другой раз во что бы то ни стало привести мужа к нему. И вот ей как-то удалось заманить мужа в Преображенскую больницу. Иван Яковлевич посадил их рядышком и привязал лыком руку мужа к руке жены. С тех пор женщина эта долго еще ходила к Ивану Яковлевичу, и всякий раз благодарила его за устроившуюся семейную жизнь, – муж в ней души не чаял.

Княгиня В-ая вконец разболелась. Доктора советовали ехать ей на воды, но болящая и до подмосковной уже не в силах была добраться. И вот кто-то из доброжелателей привел ее, едва живую, к Ивану Яковлевичу. Юродивый, только взглянул на княгиню, ни слова не говоря, схватил два яблока, подошел к ней и вдруг ударил ее этими яблоками в живот. И без того болящей сделалось совсем дурно, так что бывшие с ней люди не чаяли уже заживо привезти ее домой, – они на чем свет кляли себя за то, что придумали привезти полумертвую княгиню к сумасшедшему: теперь уж ей не дни, а часы остались. Но на другой день эта княгиня была совершенно здорова.

В комнате у Ивана Яковлевича перед иконами постоянно горели три лампадки. Недостатка масла юродивый никогда не знал, – посетители приносили его довольно. Так и в очередной раз кто-то из гостей принес Ивану Яковлевичу жбанец деревянного масла. И только этот добрый человек было хотел подлить его в лампады, юродивый замахал руками, забранился и велел скорее вылить масло в парашу. Иван Яковлевич утверждал, что в масле задохлась крыса. Масло передала одна жертвовательница, которая сама в этот раз не могла навестить юродивого. Испуганная и расстроенная девушка, что принесла масло, пошла к этой жертвовательнице и рассказала о случившемся. Они опорожнили жбанец, но там ничего постороннего не оказалось. Тогда они проверили большую бутыль, из которой давеча отливали масла для Ивана Яковлевича. Так и есть! – на дне лежит здоровенная крыса.

Один московский богатый татарин собрался на Нижегородскую ярмарку. Наслышавшись о христианском провидце Иване Яковлевиче, о чудесах, совершенных им, магометанин решил перед дальней дорогой заглянуть к нему в Преображенскую больницу, расспросить: хорошо ли ему будет торговаться на ярмарке? не ждут ли какие опасности в пути и в самом Нижнем? Пришел он к Ивану Яковлевичу, сел, скрестив ноги, под образами, один вопрос задает юродивому, другой, гостиниц обещает привезти богатый. Но молчит Иван Яковлевич, ничего не отвечает неверному гостю. Татарин не понимает ничего: в чем дело? что за причуды христианские? Наконец, Иван Яковлевич говорит своей послушнице Авдотье Савишне: «Авдуся! сними с него ермолку, да подведи к Божией Матушке приложиться». Авдотья Савишна сняла с головы татарина зеленую ермолку и, взяв его за руку, повела к иконе. Все присутствующие во главе с верным денщиком блаженного Мироном набросились с криками на Авдотью, не позволяя допустить нехристя до святой иконы. Но послушница истово исполнила волю Ивана Яковлевича: подвела татарина к иконе и подталкивает: целуй-де. Татарин растерялся. Он вроде бы и подался губами к иконе, но прикоснуться к ней не смог, будто это не доска была, а каленое железо. Он как-то неловко прислонился к образу щекой и вдруг почему-то совершенно разрыдался. Тут к нему, отечески улыбаясь, подошел Иван Яковлевич. Блаженный благословил гостя обеими руками и с миром отпустил. В Нижнем этот татарин крестился вместе со всем семейством! С тех пор он был постоянным гостем и почитателем Ивана Яковлевича.

Та же Авдотья Савишна рассказывала, как ровно за год до начала Крымской войны Иван Яковлевич всех своих посетителей заставлял щипать корпию и наказывал дома заготавливать сухари. Корпия – это растеребленная ветошь, предшественница ваты. Корейша так говорил гостям: в другой раз приходите с тряпками. И вот наберут люди дома тряпья, приходят к Ивану Яковлевичу, рассаживаются вокруг него, и давай щипать корпию. Никто ничего не понимает: что за прихоть такая у юродивого? что он задумал? А все всем ясно стало в июне 1853 года, когда русское войско вступило в Дунайские княжества, – была объявлена война. Заготовленную корпию Иван Яковлевич велел развезти по госпиталям, сухари – на провиантские склады.

18 февраля 1855 года в палате у Ивана Яковлевича собралось, как обычно, полно народу. Опять все щипали корпию, потихоньку переговаривались. Иван же Яковлевич, вопреки обыкновению, в этот день был задумчив, грустен, ни с кем не разговаривал, он все только вздыхал да на иконы поглядывал. Люди забеспокоились: уж не заболел ли кормилец? возраст-то все-таки немалый… Вдруг Иван Яковлевич вскочил со своей подстилки, полными слез глазами оглядел всех перепуганных присутствующих и сказал: «Нет у нас, детушки, более царя, уволен раб от господей своих, он теперь как лебедь на водах, ныне Александр в правоту России свет». Никто не понял, о чем это Иван Яковлевич говорит. Но на другой день все прояснилось: по всему городу стали распространяться афишки с экстренным сообщением – вчера в Петербурге умер император Николай Павлович и на престол вступил Александр Николаевич. И тут-то все вспомнили давешнее поведение и вещие слова Ивана Яковлевича.

Сорок три года провел Иван Яковлевич в Преображенской больнице. Племянница уговорила его написать прошение о переводе из больницы на домашнее содержание, – она готова была забрать нежно любимого дядюшку к себе, – и Корейша действительно такую бумагу написал. Но когда его просьбу удовлетворили, Иван Яковлевич отказался покидать место, в котором, в сущности, прожил всю жизнь: больничная палата давно стала его домом.

Последние три года своей жизни престарелый юродивый сильно ослаб здоровьем и все больше теперь лежал. Посетителей принимать стал меньше.

Срок своего ухода Иван Яковлевич предсказал за несколько месяцев. В великую субботу он раздавал бывшим у него посетителям просвирки, причем говорил: «Поздравляю вас с новым годом, с утренней авророй». Всем хорошо было известно, что юродивый говорит обычно аллегориями, и они поняли это, как пророчество Ивана Яковлевича о собственном вечном утре в этом году. А юродивый между тем продолжал: «Иван Яковлевич просит всех пожаловать к нему в день его патрона, четырнадцатого сентября». В этот день Церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и Преставление свт. Иоанна Златоустого. Многие подумали, что Иван Яковлевич предупреждает, что умрет в самые именины свои. Но смысл его пророчества выяснился, когда юродивый действительно умер: именины его приходились на девятый день по смерти. Вот, что он имел в виду, когда просил пожаловать к нему четырнадцатого сентября – на собственные поминки приглашал Иван Яковлевич.

В последние дни перед кончиною юродивый ни то что уже не вставал с пола, но головы, и той не мог поднять. И все равно продолжал принимать отдельных гостей. На записки он перестал отвечать лишь за день до смерти. Рано утром 6 сентября Иван Яковлевич попросил пригласить к нему священника, – он исповедовался и приобщился Св. Таин. А где-то в два часа пополудни ему стало так худо, что батюшка начал читать над ним отходные молитвы. Все, кто приходил к нему в этот день проститься, непременно спрашивали, когда настанет их смертный час, и Иван Яковлевич всем верно называл исполнение их срока. Все им сказанное впоследствии в точности сбылось. Между прочим, он сказал, что первым вслед за ним умрет его верный Миронка. Так и вышло: Мирон умер вскоре после Ивана Яковлевича.

Среди присутствующих при кончине юродивого была одна женщина, которая не знала, что идет к умирающему. Она принесла с собой много хлеба, имея в виду угостить и самого Ивана Яковлевича, и всех, кто служил при нем. Но, видя, какое дело выходит, она растерялась теперь: что делать с этим хлебом? куда его? Юродивый, будто читая ее мысли, сказал слабым, едва внятным голосом: «Боже, благослови для нищих и убогих, неимущим старцам в богадельне». Немного помолчал. И вдруг, приподняв руку, довольно громко произнес: «Спаситеся, спаситеся! Спасена буди вся земля!» Это были последние слова Ивана Яковлевича. Рука безжизненно опустилась, и уста навеки застыли.

Похоронили старца не сразу. Заминка произошла из-за того, что многим хотелось именно в своих пенатах видеть могилу знаменитого прозорливца и подвижника: какие-то его земляки просили позволить предать юродивого его родной земле – в Смоленске; начальство московских монастырей – Покровского, Алексеевского – предлагало место на своих монастырских кладбищах. Но в конце концов похоронен был Иван Яковлевич вблизи Преображенской больницы – на маленьком приходском кладбище села Черкизова, – так настаивала его племянница, у которой муж служил в черкизовском Ильинском храме диаконом. Это ему в свое время Иван Яковлевич помог перевестись туда из захолустья. О том, насколько многолюдные это были похороны, можно судить хотя бы по тому, что в тот день на могиле Ивана Яковлевича панихиды служились семьдесят раз! Места в кладбищенской ограде мало, – вблизи могилы там едва ли одновременно могут собраться сто человек – поэтому, как только заканчивалась заупокойная служба для одних почитателей юродивого, тотчас начиналась новая для других.

Могила блаженного Ивана Яковлевича теперь одна из самых почитаемых православными верующими в Москве. Хотя Иван Яковлевич и не признается Церковью святым, почитатели приходят на Черкизовское кладбище к месту его упокоения, будто к почивающим под спудом чудотворным мощам: на могиле постоянно возжигаются свечи, старушки читают вслух молитвы. Рассказывают, что есть и примеры чудесной помощи, поданной Иваном Яковлевичем по молитвам к нему. Возможно, блаженному еще предстоит быть прославленным в лике святых.

| < Пред. | След. > |

|---|